Маршрутизация выпускников учебных заведений, более активная поддержка работодателей со стороны государства и популяризация рабочих профессий — таковы основные тренды в развитии российского рынка труда на ближайшую перспективу. Главные задачи и пути их решения специалисты обсудили в ходе дискуссии «Мониторинг рынка труда. Регулирование, аналитика и цифровизация», которая состоялась в рамках «Международного форума труда-2025».

Численность трудоспособного населения: мы в периоде роста

По данным Петростата, численность населения трудоспособного возраста в России за 2006-2019 годы снизилась на 9,8% — на без малого 9 млн человек. В 2019 году трудоспособное население составило 81,4 млн человек. «С 2020 года начался его рост, причиной которого стало изменение пенсионного возраста и вступление в трудоспособный возраст более многочисленного поколения», — рассказал руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александр Кукушкин.

Как пояснил эксперт, этот рост сохранится до середины 2030-х годов. Численность населения в трудоспособном возрасте на начало 2024 года составила 84,7 млн человек. «В 2028 году и в следующие несколько лет численность по прогнозу будет на уровне 87 млн человек. С 2033 года численность населения трудоспособного возраста перейдет в снижение и к 2046 году составит примерно 80 млн человек», — отметил Кукушкин.

Уровень безработицы в России — один из самых низких в мире

Как утверждает Петростат, российский уровень безработицы — один из самых низких в мире. Снижение отмечается, начиная с 2020 года. В 2024 году процент безработицы составил 2,5%. Что касается данных по регионам, то в минувшем году самая низкая безработица зафиксирована в Москве — 1%. Самая высокая — в Ингушетии: 26%.

«Эти данные говорят о том, что у нас дефицит трудовых ресурсов», — указал руководитель.

По данным Роструда на тысячу вакансий в России в 2024 году приходилось 197 безработных, обратившихся в службы занятости. Среднестатистический занятый россиянин — это мужчина 43 лет со средним профессиональным образованием. Среднестатистический безработный — женщина, 38 лет, со средним профессиональным образованием.

Как отметил исполняющий обязанности генерального директора Всероссийского НИИ труда Министерства труда и социальной защиты РФ Владимир Смирнов, такое положение дел добавляет сложностей в работе кадровых служб: «Они вынуждены серьезно повысить качество и интенсивность своей работы. Ведь теперь им надо не просто искать и находить релевантных кандидатов, но и заинтересовывать их, предлагать преимущества».

Работающие не по специальности: процент — выше нормы

Трудовые ресурсы все в большей степени вовлекаются в экономическую деятельность. Индикатором этого является уровень участия в рабочей силе. Это отношение числа занятых и безработных к населению в возрасте 15 лет и старше. В России в 2024 году этот уровень составил 62,9%. Это выше, чем в среднем в мире. Но, например, в еврозоне уровень участия в рабочей силе еще выше, он составляет более 70%. В условиях дефицита трудовых ресурсов важная задача состоит в их эффективном использовании.

Одним из признаков этого является применение выпускниками учебных заведений полученных знаний и умений в работе. Росстат каждые 5 лет проводит выборочное исследование с охватом 100 тысяч домохозяйств на предмет трудоустройства в будущем. Последнее подобное исследование проведено в 2021 году, следующее будет в 2026 году. По его итогам 792 тысячи выпускников, окончивших вузы в предшествующие 5 лет, работали не по полученной специальности, что составило 25,6%. Это лучше, чем в 2016 году, но все равно цифра велика. Тогда более 30% выпускников вузов работали не по специальности.

Трудоустройство молодых специалистов — отдельная проблема

Как рассказала директор Северо-Центрального филиала ООО «Хэдхантер», руководитель отдела по работе с государственными организациями Ирина Котусенко, 30% молодых специалистов, закончив высшее учебное заведение, в первый год не могут найти работу. «У нас есть специальный показатель, который мы замеряем — индекс HeadHunter — уровень конкуренции. Так вот, если посмотреть на молодежь, у молодежи индекс HeadHunter сейчас 10 человек на место, тогда как когда у других работодателей — 3-4 человека на место. 58% работодателей вынуждены брать людей с теми навыками, которые к ним не подходят, и доучивать специалистов на рабочих местах», — подчеркнула Котусенко.

Эксперты Санкт-Петербургского государственного экономического университета предложили решение проблемы. В вузе разработана специальная программа, которая позволяет готовить специалистов для конкретных отраслей. Скажем, выпускник-управленец для экономической отрасли будет владеть не только знаниями и навыками в управлении, но иметь глубокую экспертизу в экономике, разбираться в том производственном, технологическом процессе, которым управляет.

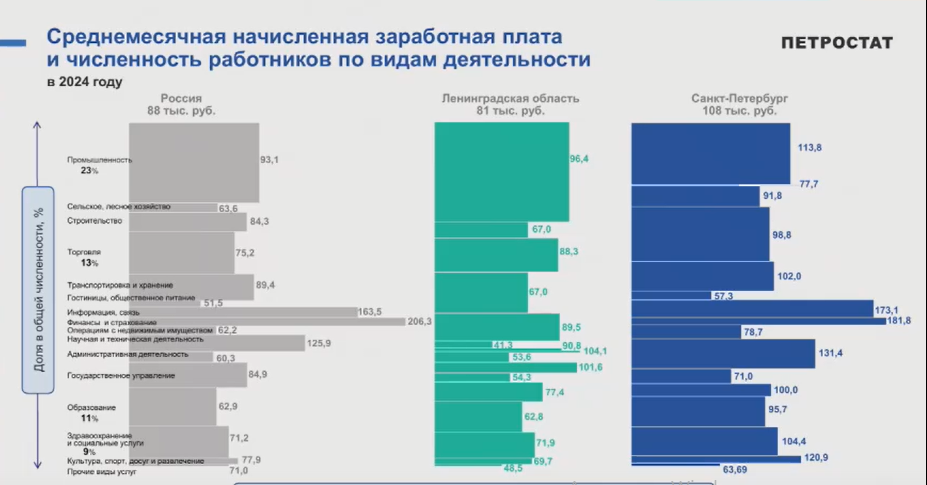

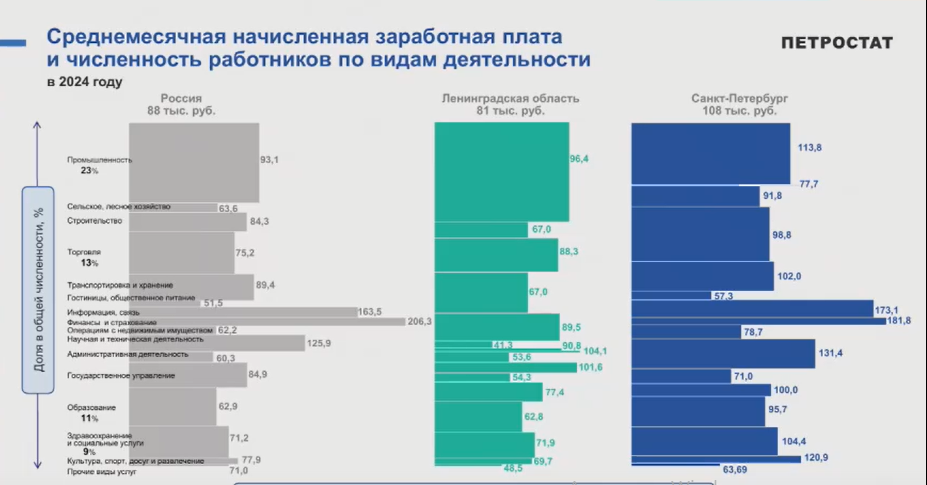

Средняя зарплата в России — 88 тысяч рублей

Снижение безработицы и все больший охват трудовых ресурсов сопровождается ростом заработных плат. Средняя зарплата в России в 2024 году составила 88 тысяч рублей. В реальном выражении, то есть за вычетом инфляции, она увеличилась на 9%. Наибольший размер зарплат — в финансовой и страховой отраслях, информатизации и связи. Относительно данных по регионам, максимальные зарплаты отмечались на Чукотке, Ямало-Ненецком автономном округе и в Москве. Минимальные в Ингушетии, Чечне и Дагестане — менее 45 тысяч рублей.

Разница в доходах сокращается

Дифференциация работников по размеру начисленной зарплаты с 2000 года постепенно снижается. Так, доля суммарной зарплаты половины работников с наименьшими зарплатами составляла в 2000 году 17%, а в 2023 году уже 23%. Неравенство сохраняется, потому что оно нормально и даже полезно, но степень этого неравенства снижается. Наибольшая доля работников в России приходится на промышленность, торговлю, образование и здравоохранение. В сумме это составляет 56% работников во всей экономике.

Доля оплаты труда в структуре ВВП стран снижается

Технологические инновации в данных видах деятельности востребованы особенно, потому что в результате этого могут быть высвобождены значительные трудовые ресурсы. По различным оценкам, до 2030 года дефицит работников составит более 3 миллионов человек. Доля оплаты труда в ВВП России с 2011 года находится в диапазоне 41-48%. По странам мира в 2023 году эта доля заметно различается. Таджикистан — в диапазоне 13,8%, Турция — 29%, Польша — 39%, Южная Корея — 48%, США — 54%, Швейцария — 59%. В мировой экономике в целом доля оплаты труда в валовом внутреннем продукте суммарным по странам мира за период 2004-2017 годов уменьшилась с 54% до 51%.

Отсутствие унификации в данных — сложный вопрос

Начальник Департамента по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД» Владимир Никитин поднял проблему подготовки более глубинной аналитики рынка труда. Сегодняшние метрики рынка труда являются исчерпывающими по количеству. Они касаются уровня заработной платы и наличия трудовых ресурсов.

Российским железным дорогам, в свою очередь, нужно четко понимать ситуацию со структурой рынка труда, со структурой рабочей силы, с занятостью и структурой занятости с точки зрения видов экономической деятельности и ситуации там, а также ряд других метрик. Например, по уровню квалификаций, которые запрашиваются нашими конкурентами за трудовые ресурсы, по уровню и количеству трудовых ресурсов, по уровням квалификации, которые готовятся в том или ином муниципальном образовании, в том или ином субъекте Российской Федерации высшими и средними техническими заведениями. Без этого очень трудно сориентировать себя на год, а тем более на три, на пять лет вперед. Компания «РЖД» предлагает ряд решений этого вопроса. В том числе — объединение экспертизы крупных компаний для совместного анализа данных.

Важно оценивать ситуацию в динамике

Владимир Смирнов обратил внимание еще на один вопрос, который влияет на корректность статистических данных на рынке труда — учет ситуации в динамике.

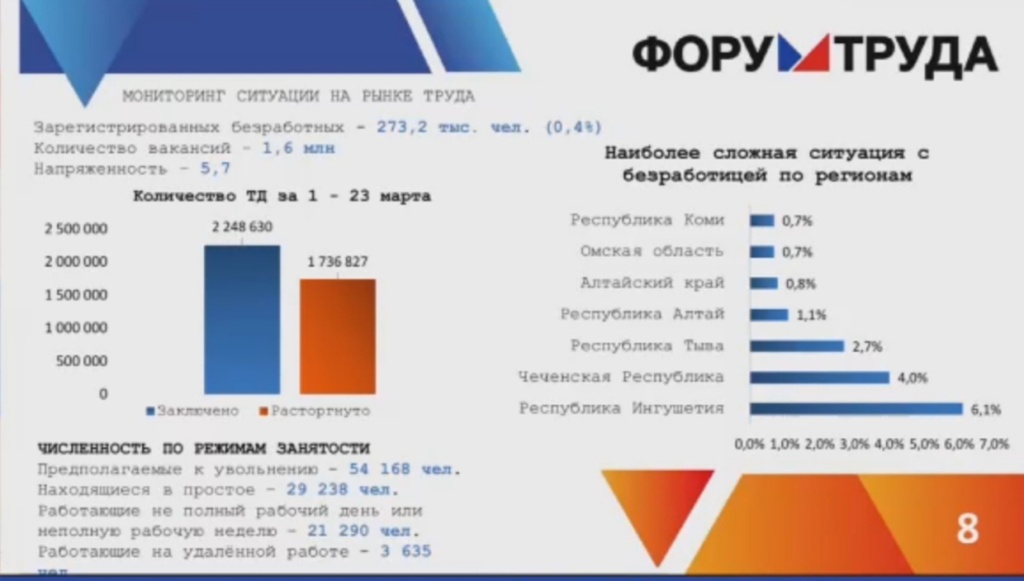

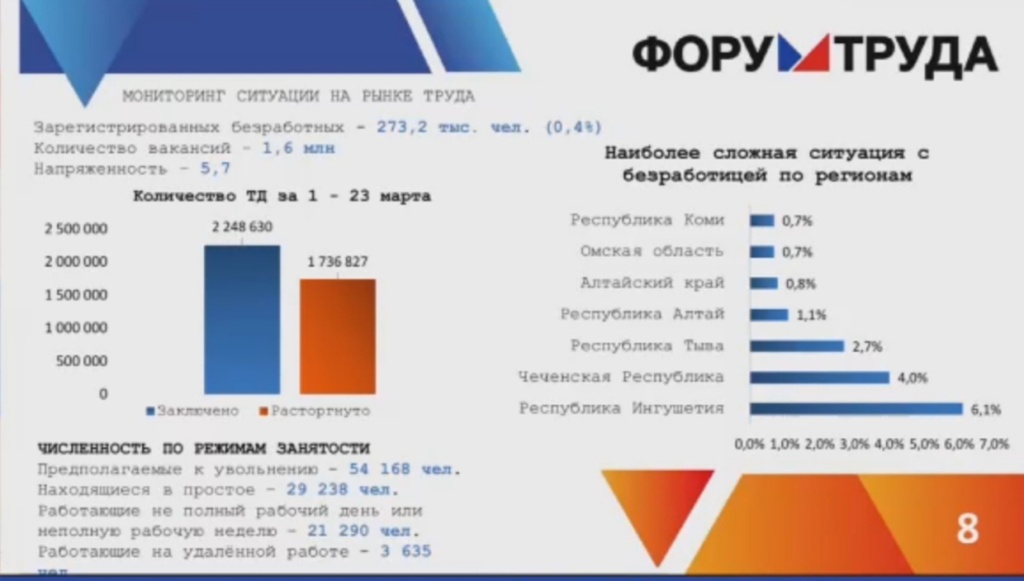

«Вот видите, на слайде синенький столбик больше красненького. Это количество договоров: заключенных больше, чем расторгнутых. Но надо помнить, что у этого показателя много факторов, которые на него влияют. Например, с уходом холодного сезона появится большее количество расторгаемых трудовых договоров в котельных. Но мы понимаем, что к следующему отопительному сезону показатель заключенных договоров в этом сегменте снова вырастет. Аналогичная ситуация в сельском хозяйстве», — подчеркнул эксперт. Г-н Смирнов напомнил об основных мерах поддержки со стороны государства. Здесь важное внимание уделяется мониторингу трудоустройства выпускников, маршрутизации молодых специалистов. Еще одно важное направление — популяризация рабочих специальностей. По словам Владимира Смирнова, особое внимание в этой работе уделено регионам: «Разработан перечень профессий, востребованных в регионах, выверен вместе с производственниками, с Министерством промышленности и торговли. Подготовлен перечень учебных программ. С ним можно ознакомиться на портале „Работа в России“. Есть программы поддержки работодателей, которые трудоустраивают инвалидов, кандидатов, вернувшихся после участия в СВО, тех, кто нуждается в индивидуальном сопровождении для ресоциализации и трудоустройства».

Поддержите редакцию EXPERT Северо-Запад

Благодаря вам мы развиваем независимую деловую журналистику в России, готовим отраслевую аналитику и привлекаем к работе лучших экспертов.

Поддержать редакцию