8 апреля 1931 года в Ленинграде на сцене ГАТОБа (ныне Мариинского) состоялась премьера балета Д. Шостаковича «Болт», который был сразу снят с репертуара.

Оборачиваясь на век назад, чтобы разглядеть ошеломительный промежуток времени между двумя мировыми войнами, невольно съеживаешься от восторженного почтения и недостижимости уже сотворенного. И многое из того, что в сегодняшнем искусстве признается новаторским откровением, вдохновенным авангардом, оказывается лишь аляповатой копией с претензией на изумление, ребячьим обезьянничаньем. Как будто несмышленое чадо, пользуясь маминым отсутствием, в надежде преображения влезло в ее туфли на высоком каблуке, которые и шикарны, и велики́, напялило на себя все самое дорогое и блестящее из родительского гардероба, нацепило ожерелья, браслеты и перстни, испестрило лицо кремами, тенями, пудрами и помадами. Но почему-то не возникает прекрасное и не происходит волшебное.

Для магии театра нужна искренняя вера в нее, осознанная дерзость, мастерство и неподдельный интерес к теме. Ошибочно думать, что творцы 20-30-х годов создавали свои произведения по принуждению, лишь выполняя госзаказ. Они всматривались, вслушивались в современность и фиксировали ее в строчках, мазках и нотах. И 25-летний Дмитрий Дмитриевич Шостакович, приступив к написанию второго (первым был «Золотой век») балета «Болт», пытался уложить в такты партитуры пульс улицы, нерв жизни огромной страны, в которой происходили грандиозные преобразования.

За постановку «Болта» на сцене взялся выдающийся танцовщик, балетмейстер, который в те годы являлся художественным руководителем балетной труппы Государственного Академического театра оперы и балета (ГАТОБа), Федор Лопухов. Позже он расскажет в своей книге «Шестьдесят лет в балете», что его драматургическая канва родилась из ежедневных новостей, из газетных передовиц, и этот спектакль «стал единственной попыткой, когда театр обратился к производственным мотивам». Можно напомнить названия публикаций того времени: «Квалифицированные пьяницы и прогульщики — дезорганизаторы производства», «Прогульщики и лодыри — виновники очередей за керосином», «Хулиганы срывают культработу». «Включить театр в борьбу против тех, кто стоял на пути индустриализации страны. Показать на сцене рабочий люд, который никогда не появлялся в балетном спектакле, цех завода, клуб, развлечения комсомольцев. Кто отказался бы от такой возможности, отвечавшей насущным потребностям искусства той поры?», — так Лопухов объяснит рождение этого замысла.

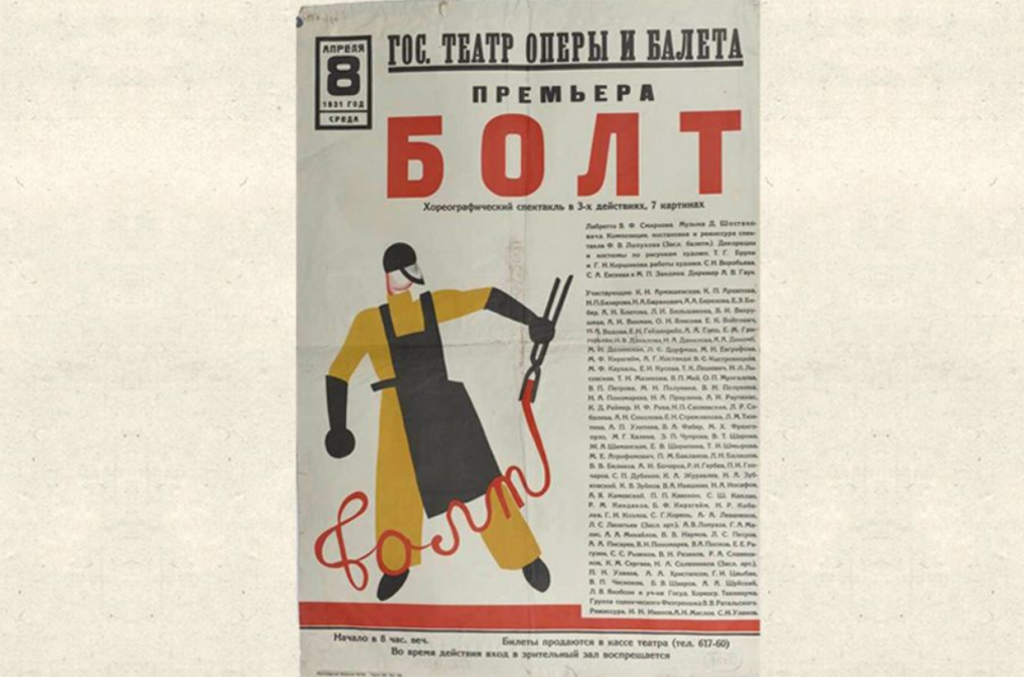

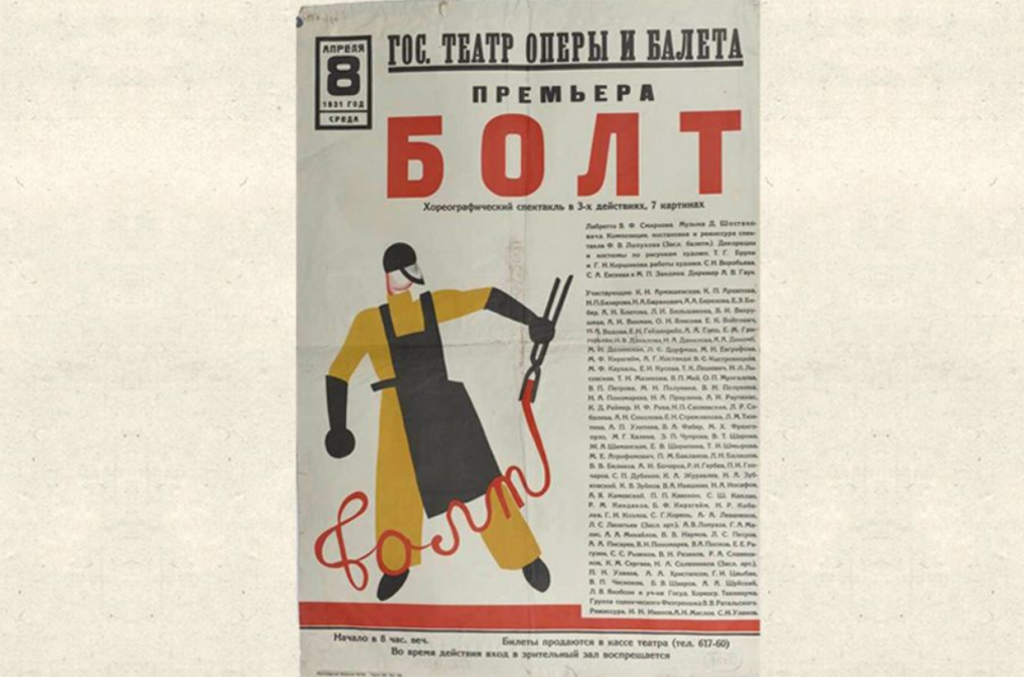

Афиша премьерного спектакля: Мариинский театр

Афиша премьерного спектакля: Мариинский театр

О сложности данной творческой задачи говорил в своей статье «За новый хореографический театр» близкий друг Шостаковича, музыковед, театральный и музыкальный критик Иван Иванович Соллертинский: «Нужна советская тема. Но как же ухватить эту тему, если пируэтирующая с улыбкой маркизы комсомолка или вихрем вращающийся вокруг собственной оси совслужащий, исполняющий мужскую вариацию, навсегда обречены вызывать хохот; если сценарии и либретто <...> в большинстве дают „Спящий трактор“ или иную „революцию на пуантах“, и если советская тема естественно требует от балетного танцовщика именно того, чему его в школе не учили и не учат, а именно умения играть, притом не в штампованной балетной манере галантного XVIII века, то есть не превращать комсомолку в Аврору или Эсмеральду, белогвардейца в Квазимодо или фею Карабос, а советского моряка — в порхающего принца Дезире».

Либретто под названием «Вокруг новой машины», предложенное тогдашним директором фабрики «Союзкино» Виктором Смирновым отнюдь не сверкало совершенством. Экономист по образованию, администратор и фронтовик, командовавший дивизией в Гражданскую войну, не имел серьезного литературного опыта. Материал многократно переделывался, но улучшить его так и не удалось. На подмостки надо было перенести сюжет о лентяе Леньке Гульбе, которого выгнали с работы на заводе. Он решает отомстить за это, испортив новый станок в цеху при помощи заложенного болта. В ближайшей пивной у него находятся приятели, которые мгновенно поддержали данную идею. Заговорщики были близки к реализации вредоносного замысла, но в последний момент группа комсомольцев сумела его предотвратить. Апофеозом балета «Болт» становятся массовые танцы вокруг заводского оборудования, которое выдает продукцию ударными темпами.

Шостакович отнесся к примитивной интриге не без иронии, но не потерял азарта в написании музыки к этому балетному спектаклю. Вся постановочная группа уверовала в стихию театральной игры и с величайшим энтузиазмом взялась за воплощение этой довольно наивной коллизии на сцене, проявив чудеса фантазии и изобретательности. Режиссер, артисты и художники с головой окунулись в рискованный эксперимент, исследующий современность. Они создали пластическое зрелище с нелинейным повествованием, соткали яркое полотно советской действительности, выявив места, где ее ткань успела прогнить. Плакатная история получила масштаб и объем, позволившие заглянуть вглубь процессов, происходящих в обществе той эпохи.

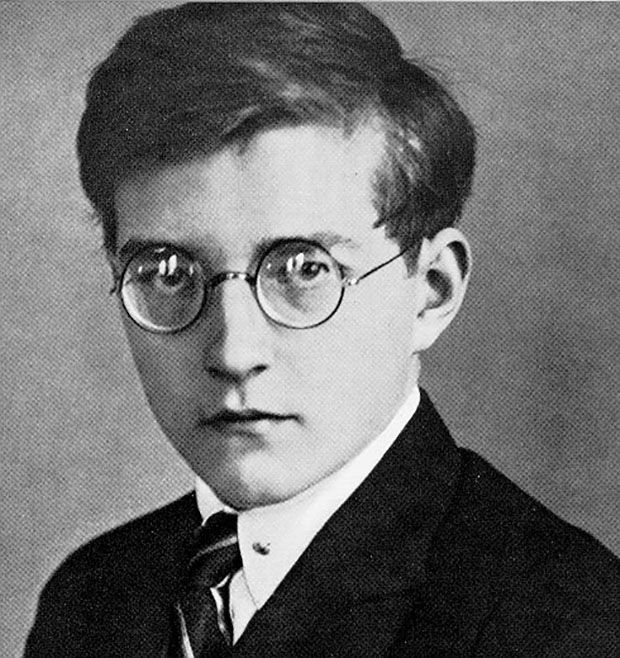

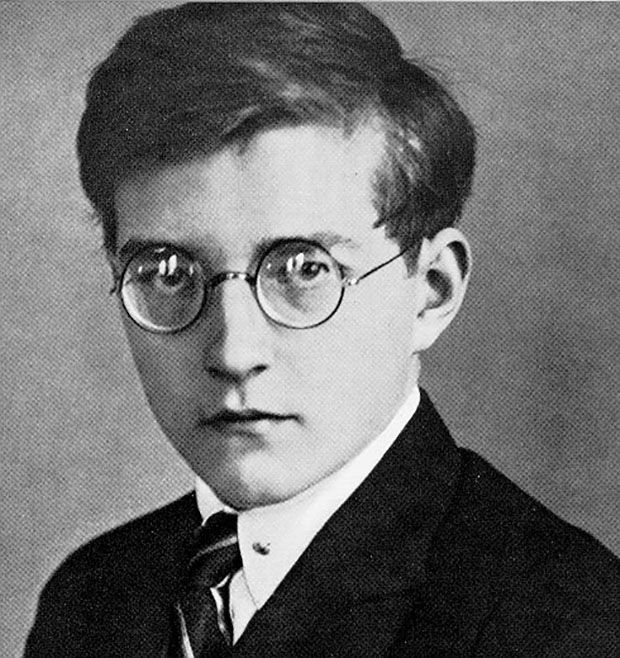

Дмитрий Шостакович в 1925 году, автор фото неизвестен

Дмитрий Шостакович в 1925 году, автор фото неизвестен

Не давая зрителям скучать, перед ними провели вереницу разношерстных персонажей, показав противостояние людей труда со всевозможными бюрократами, лодырями, пьяницами и прочими антисоциальными элементами. Конфликт нового и отживающего, завода и кабака, был подан выпукло, сатирично, гротескно. Это отразилось и в затейливой хореографии Лопухова, и в сценографии Татьяны Бруни и Георгия Коршикова, которые применили идеи конструктивизма и кубизма в декорациях и костюмах к этой постановке.

Однако успех не пришел. На коллектив театра обрушились с яростной критикой, обвинив его в формализме, вульгарности, поверхностном изображении. В прессе постановщиков упрекали за то, что отрицательные персонажи получились ярче и обаятельней положительных, что выказывает пренебрежение к рабочему классу. Их уличали в том, что танец чертежника, техника-наладчика и машинисток и митинг с участием уборщиц проигрывает в выразительности кабацким дивертисментам с участием Маньки Фарт и Ваньки Штопора (персонажи балета «Болт» — прим. ред.)

Спектакль называли пасквилем на социалистический строй. «Классовая расстановка сил подменена упрощенным разделением всех действующих лиц на добрых и злых», — говорилось в одной из газетных статей. «Возмутительный пляс кузнеца с двумя молоточками похож на пародию... Танец красноармейцев (во время этого номера артисты скакали на венских стульях — прим. ред.) — издевка над красной кавалерией, а все красноармейские танцы дискредитируют Красную Армию», — указывалось в другой публикации. Хореографии приписали смакование пьяного разгула, а в сценографии разглядели подражание западным образцам.

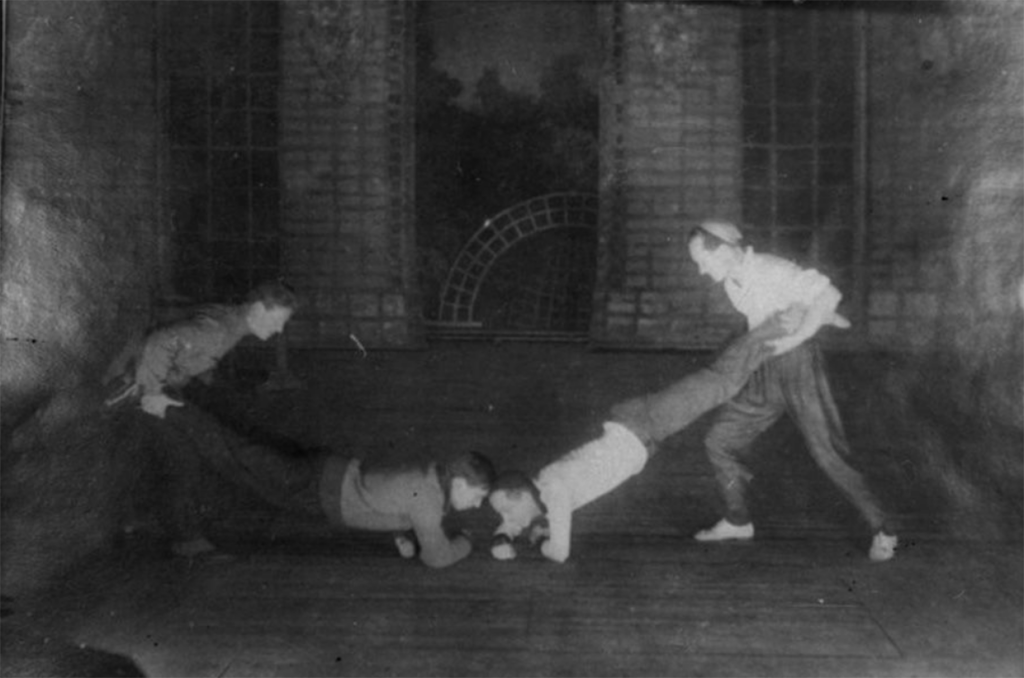

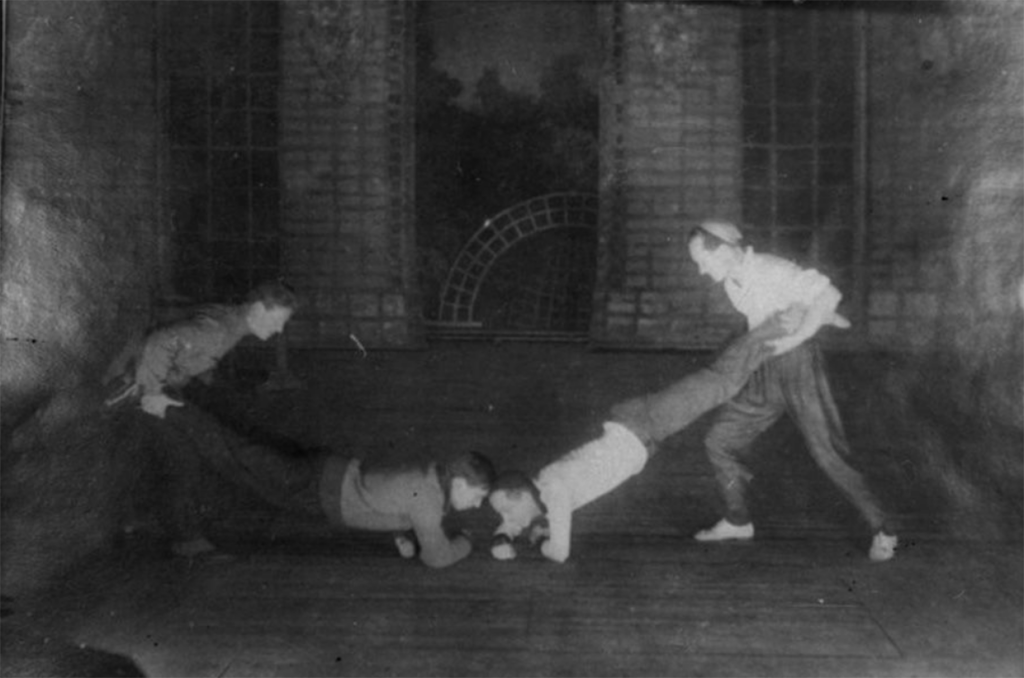

Репетиция балета «Болт» на сцене ГАТОБа. 1931 год. Фото Чудова, Мариинский театр

Репетиция балета «Болт» на сцене ГАТОБа. 1931 год. Фото Чудова, Мариинский театр

К музыке спектакля рецензенты отнеслись более благосклонно, отметив ее мелодичность, лиризм, изысканную оркестровку и уместность использования палитры городского фольклора, оперетты и мюзик-холла для раскрытия отрицательных героев балета. Тем не менее, критики не расслышали в нотах и ритмах Шостаковича главного — обличительной иронии, сатирического посыла, который был сродни прозе Михаила Зощенко, беспощадно анатомирующего реальность.

Вынесенный вердикт был суров. Премьеру «чуждой советскому зрителю» постановки назвали провалом. Следующий спектакль с названием «Болт» был спешно заменен на «Дон Кихота» и снят с репертуара. Через какое-то время предпринимались попытки вернуть его на сцену после «работы над ошибками», но они не достигли цели. Шостакович посоветовал «Болт» больше никогда не ставить. Часть музыки из него позже была перенесена автором в другой балет («Светлый ручей»), поставленный тем же хореографом Федором Лопуховым. Еще одна премьера «Болта» состоялась только в 2005 году, когда его в другой редакции поставил на новой сцене Большого театра (ГАБТ) Алексей Ратманский.

Но речь о том единственном разе в апреле 1931 года, который был объявлен неудачей. У художника спектакля Татьяны Бруни иные воспоминания: «Неправда, что спектакль, как теперь официально признано, провалился. Тогда „генералки“ (генеральные репетиции — прим. ред.) были открытыми для широкой публики. Театр оказался переполненным. И как только раскрылся занавес, раздались аплодисменты, перешедшие, когда завод задвигался, в овацию, не прекращающуюся до конца спектакля... Клянусь всем святым, так оно и было...»

Стоит добавить, что многое из придуманного балетмейстером Лопуховым для «Болта» заметили, по достоинству оценили и развили в своих более поздних спектаклях другие советские хореографы. Например, Вайнонен и Якобсон. А поставленный им массовый номер «Ткацкий станок», который произвел сильнейшее впечатление даже на самых жестких критиков «Болта», полемизируя с «Механическим балетом» Фернана Леже и танцами машин Николая Фореггера, закинул удочку на сто лет вперед, во времена, когда Илон Маск будет имплантировать микрочип в человеческий мозг. Урбанистическая хореография упомянутых постановщиков демонстрировала подавляющую мощь технического прогресса, который превращал людей в бездушных машин. Лопухову удалось показать производственный процесс, в котором человек не становится деталью механизма, а эффективно взаимодействует с машиной, не теряя воли, разума и того, что в сердце.

Сегодня можно лишь сожалеть, что нельзя увидеть этот единственный спектакль. Остались афиши, фотографии, эскизы, несколько артистических костюмов и, конечно, гениальная музыка Шостаковича. А еще идеи, которые, родившись однажды, живут очень долго. Можно все это называть и «провалом». По дороге в классики рекомендуется провалиться. Как «Женитьба» Гоголя, «Чайка» Чехова и «Весна священная» Стравинского.

Поддержите редакцию EXPERT Северо-Запад

Благодаря вам мы развиваем независимую деловую журналистику в России, готовим отраслевую аналитику и привлекаем к работе лучших экспертов.

Поддержать редакцию