Пофантазируем? Представьте себе, что «курчавый, быстроглазый, несколько сконфуженный» мальчик Саша Пушкин завалил вступительный экзамен в открываемый Императорский Царскосельский лицей. Мог же 12-летний отрок перенервничать в доме министра народного просвещения, графа А. К. Разумовского, где собралось столько важных персон со своими чадами, которых отобрали у нянек и привезли на это испытание. Предположим, что растерялся ребенок да и позабыл всё, чему учили его домашние учителя, французы-гувернеры, родители и бабушка М. А. Ганнибал.

Вообразим, что и до экзаменов дело не дошло — просто приболел юнец не ко времени и не смог пройти медкомиссию, предваряющую проверку знаний кандидатов на зачисление в привилегированное учебное заведение. Зачем же обучать хилых? На государственной службе, к которой и намеревались готовить лицеистов, необходимо иметь крепкое здоровье. Словом, все знакомства, связи и хлопоты родни, включая дядю и «парнасского отца», поэта Василия Львовича Пушкина, оказались напрасны — малолетний Александр не был внесен под № 14 в список принятых на обучение.

Напомним, что всё это только выдумка. Для чего же сочинять небылицы? Чтобы спросить — поднялось бы в таком случае на небосклоне мировой культуры «солнце русской поэзии», которое согревает нас уже третье столетие?

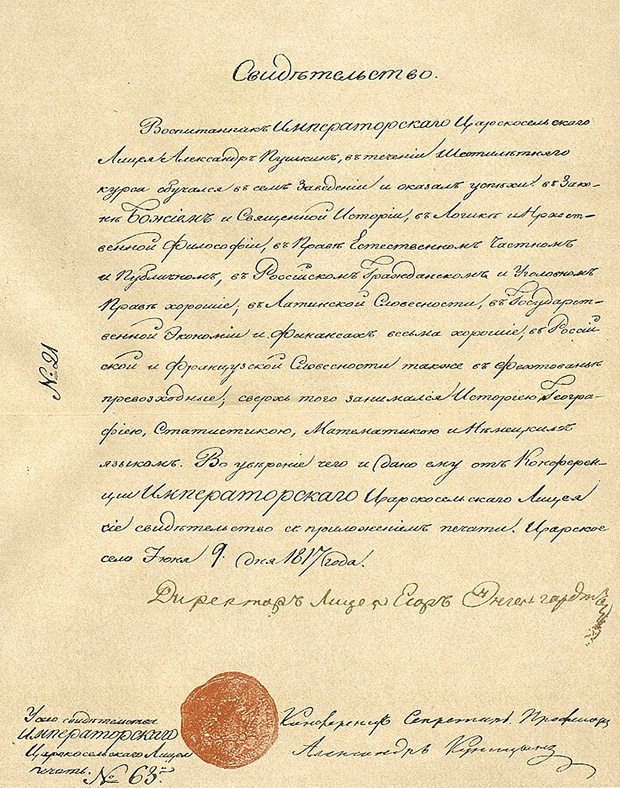

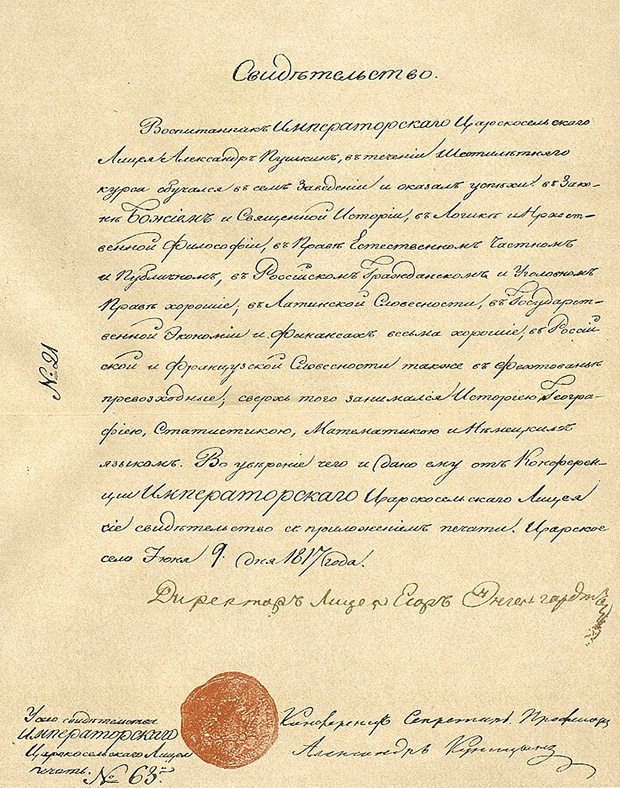

Свидетельство об окончании А. С. Пушкиным лицея, выданное 9 июня 1817 года

Свидетельство об окончании А. С. Пушкиным лицея, выданное 9 июня 1817 года

Пушкин : Документы Гос. и С.-Петерб. гл. арх. М-ва иностр. дел, относящиеся к службе его 1831-1837 гг. / [Издал и снабдил примеч. Н.А. Гастфрейнд]. — Санкт-Петербург : тип. А. Бенке, 1900.

Очень хочется ответить утвердительно. Однако так ли это? Думается, что нет. Его природные способности без сомнения дали бы о себе знать и открыли дорогу к успеху на литературном поприще. Но из под пера сочинителя не вышли бы «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин», «Медный всадник», «Маленькие трагедии», «Борис Годунов», «Записки Белкина», «Капитанская дочка», «Во глубине сибирских руд», «Пророк», строчки о чудном мгновении, нерукотворном памятнике и многие другие, заученные нами наизусть. Именно пространство и время Лицея позволили вызреть и раскрыться его поэтическому дару, а также разнообразным талантам других «чугунников»*.

*«чугунниками» называли себя лицеисты первого выпуска, поскольку у каждого из них было подаренное директором учебного заведения Е. А. Энгельгардтом на память чугунное кольцо в форме сплетенных рук. Эти кольца отлили из разбитого в день окончания Лицея колокола, звук которого шесть лет собирал воспитанников на занятия.

Поэт и сам это понимал:

В те дни, когда в садах Лицея

Я безмятежно расцветал...

Надо сказать, что программа обучения в новом вузе, созданном по указу императора Александра I, вовсе не гарантировала полного расцвета личности. Предоставим слово барону М. А. Корфу, которого Пушкин и прочие однокашники называли не иначе как «Дьячок Мордан» за чрезмерное религиозное рвение: «Лицей был устроен на ногу высшего, окончательного училища, а принимали туда, по уставу, мальчиков от 10-ти до 14-ти лет, с самыми ничтожными предварительными сведениями. Нам нужны были сперва начальные учители, а дали тотчас профессоров, которые, притом, сами никогда нигде еще не преподавали. Нас надобно было разделить по летам и по знаниям на классы, а посадили всех вместе и читали, например, немецкую литературу тому, кто едва знал немецкую азбуку. Нас, по крайней мере в последние три года, надлежало специально приготовить к будущему нашему познанию, а вместо того, до самого конца, для всех продолжался какой-то общий курс, полугимназический и полууниверситетский, обо всем на свете: математика с дифференциалами и интегралами, астрономия в широком размере, церковная история, даже высшее богословие — все это занимало у нас столько же, иногда и более времени, нежели правоведение и другие науки политические. Лицей был в то время не университетом, не гимназиею, не начальным училищем, а какою-то безобразною смесью всего этого вместе и, вопреки мнению Сперанского*, смею думать, он был заведением, не соответствовавшим ни своей особенной, ни вообще какой-нибудь цели».

*М. М. Сперанский — государственный и общественный деятель, реформатор, основоположник юридической науки и классического юридического образования в России. Является автором проекта создания Императорского Царскосельского лицея. Он разработал программу обучения в этом учебном заведении, составил его Устав и дал название, отсылающее к Ликею (Lусеum), древней философской школе (гимнасии) в Афинах, расположенной рядом с храмом Аполлона Ликийского, в которой учили Сократ и Аристотель.

Здание Царскосельского лицея, Санкт-Петербург

Здание Царскосельского лицея, Санкт-Петербург

Фото: Alex ’Florstein’ Fedorov

Не слишком лестное мнение об альма-матер, не правда ли? В воспоминаниях лицеистов можно отыскать и другие свидетельства хаотичности подачи учебного материала, отсутствия проверенных методик преподавания, педагогических просчетах, которые затрудняли достижение самых благих целей новоявленного образовательного учреждения. «Кто хочет — учится, кто хочет — гуляет», — отметит в своих записях ещё один воспитанник первого выпуска и соперник Пушкина по стихотворчеству Алексей Илличевский, получивший прозвище «Олёсенька».

Увы, замысел и его реализация далеко не всегда шагают в ногу. Лицей во многом был экспериментом, который не обходится без погрешностей. Но основной вектор был вычерчен верно — свободное развитие индивидуальности, исключающее любые насильственные методы, унижающие человеческое достоинство. В Лицее не применялись телесные наказания, что было прогрессивным решением в тогдашней России, где пороть нерадивых учеников считалось делом обыкновенным. В качестве воспитательных мер использовали иерархию расстановки парт в классе, при которой посаженный на заднюю скамью должен был испытывать раскаяние в содеянном. Также применялись черная доска, на которой выставлялось на всеобщее обозрение имя шкодника, лишение на день лицейского мундира и бойкот товарищей. Для наказаний за серьезные проступки применяли кормление за столом с черной скатертью, стоящим в общей столовой, непродолжительный по времени перевод на хлеб и воду, принуждение к чтению молитв на коленях и содержание в карцере, которое не могло превышать трех дней. К последнему прибегали крайне редко.

Разумеется, были и поощрительные меры. Имена лучших учеников писали золотыми буквами на белой доске и вручали им похвальные грамоты.

Лицейский распорядок предохранял учеников от праздности, безделья. Они были постоянно чем-то заняты. И не только тем, что в книгах. Помимо изучения родного и иностранных языков, чистописания и стихосложения, физики, основ правоведения, философии, истории религии, политэкономии, логики и прочих «нравственных наук» воспитанники получали уроки рисования, танцев, фехтования, плавания и верховой езды. В рамках учебной программы выпускались рукописные литературные журналы, ставились театральные постановки. Должное время уделялось и прогулкам, которые не отменяли даже в плохую погоду.

Мальчишки были под круглосуточным надзором, но, как известно, дети дерзки и изобретательны, поэтому им не раз удавалось ускользнуть от внимания «всевидящего ока». Пушкин, носящий прозвище «Егоза» (имелись и другие — «Смесь обезьяны с тигром», «Сверчок» и «Француз»), не являлся исключением. Навлекая на себя дисциплинарные взыскания, он «считал схоластику за вздор и прыгал в сад через забор...». И не только прыгал, но ещё и таскал из царского сада яблоки, а также вместе с Пущиным, Дельвигом и сыном директора учебного заведения Малиновским участвовал в приготовлении «гоголя-моголя», который ударил юношам в голову, после чего их едва не исключили из Лицея.

Акварельный портрет декабриста И. И. Пущина, написанный Н. А. Бестужевым в Сибири в 1837 г.

Акварельный портрет декабриста И. И. Пущина, написанный Н. А. Бестужевым в Сибири в 1837 г.

Особой прилежностью отличались немногие, «все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь». Со словесностью, как русской, так и с французской, у Пушкина быстро сложились самые близкие отношения, а вот такие предметы, как логика, история, география, статистика и прикладная математика не сумели стать ему друзьями. Об этом можно прочесть в книге «Записки о Пушкине» Ивана Пущина: «В математическом классе вызвал его раз Карцов к доске и задал алгебраическую задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и все писал молча какие-то формулы. Карпов спросил его, наконец: «Что ж вышло? Чему равняется икс?» Пушкин, улыбаясь, ответил: «Нулю!» — «Хорошо! У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи».

Профессора Яков Карцев, посвящавший в тайны физики и математики, Николай Кошанский и Александр Галич, чьими предметами были русская и латинская словесность, Давид де Будри (младший брат одного из главных якобинцев Жана-Поля Марата), который давал знания по французской словесности, учитель истории и географии Иван Кайданов, Александр Куницын, преподающий нравственные, политические и юридические науки, преподаватель военных наук Федор фон Эльснер, придворный капельмейстер, музыкант и композитор Людвиг-Вильгельм Теппер де Фергюсон, обучавший лицеистов разбираться в нотах и петь, учителя танцев Гюар и Эбергардт, выпускник Академии художеств, мэтр рисования Сергей Чириков, директора Василий Малиновский и Егор Энгельгардт — они и другие педагоги Лицея вложили по искринке души в обучение воспитанников того блистательного первого выпуска. И потому это стало самым лучшим образованием, которое можно было получить в России того времени. Из Лицея вышли люди не только светские, но и просвещенные.

Малиновский В.Ф. (1765–1814), первый директор Императорского Лицея в Царском Селе

Малиновский В.Ф. (1765–1814), первый директор Императорского Лицея в Царском Селе

Художник П.И. Пороховников, 1879 г.

«Вы ли хотите смешаться с толпой людей обыкновенных, пресмыкающихся в неизвестности и каждый день поглощаемых волнами забвения?», — с такими речами обратился Куницын в день открытия Лицея к детям, которые едва переступили десятилетний возраст. Да, перед столь юной аудиторией можно было бы и сбавить пафос. Но жар этих слов проник в их разум и добрался до ребячьих сердец. И спустя годы это тепло отзовется в пушкинских строках:

Куницыну дар сердца и вина:

Он создал нас, он воспитал наш пламень;

Поставлен им краеугольный камень,

Им чистая лампада возжжена...

Лицеисты не смешались с толпой обыкновенных и пресмыкающихся. Их не тащили на веревке к выдающейся карьере, а незримо вели, помогая выбрать правильное направление в жизни, отыскать свой собственный путь, на котором они могли раскрыть свои таланты и принести наибольшую пользу Отчизне. Одни выбрали военную стезю, другие — государственную службу, а кто-то предпочел служить Музам.

Поселившийся в них «лицейский дух» не позволил изменить простым истинам, которые открылись выпускникам за шесть лет обучения. И никто из них не забыл слова напутствия директора Лицея Е. А. Энгельгардта, сказанные в день прощания с выпускниками: «Идите, друзья, на новом вашем поприще храните правду, жертвуйте всем за нее; не смерть страшна, а страшно бесчестие; не богатство, не чины, не ленты честят человека, а доброе имя, храните его, храните чистую совесть, вот честь ваша. Идите, друзья, поминайте нас...»

Энгельгардт Егор Антонович (1775-1862). Педагог, ученый, публицист

Энгельгардт Егор Антонович (1775-1862). Педагог, ученый, публицист

Художник П.И. Пороховников, 1870-е годы

Опыт Лицея бесценен для всех, кто дает и получает знания. Процесс обучения — это не передача информации, а встречное движение, живая связь, честный обмен мыслями и чувствами, алгоритм, позволяющий получить доступ к тому, что хранится глубоко внутри и выявить «души прекрасные порывы». Настоящему учителю нужны искренность, терпение и зоркость, чтобы разглядеть в ученике будущего канцлера, защитника отечества, исследователя-мореплавателя или великого русского поэта.

Поддержите редакцию EXPERT Северо-Запад

Благодаря вам мы развиваем независимую деловую журналистику в России, готовим отраслевую аналитику и привлекаем к работе лучших экспертов.

Поддержать редакцию